|

2年 新井 李佳

テーマ:「recyclable」

今あなたがごみだと思っているそれは資源に変えることができるかもしれない。

捨てるのではなく、資源として「変える」こと。

それは我々がごみだと思っているものに新たなモノとしてのいのちを吹き込む。 |

|

2年 今野 莉緒

作品名:「TOりTAつ」

この作品を作ったきっかけは、世の中で使うレジ袋の無駄さを伝えるためです。

私はコンビニエンスストアでアルバイトをしているのですが、レジをする際必ずレジ袋に入れるか聞きます。ほとんどのお客さんは袋に入れる選択をします。

しかし、コンビニの玄関横のゴミ箱には、たくさんの量のゴミで溢れています。

一番多いのはコンビニのレジ袋です。自分のお店のものや、他のコンビニ、スーパーの袋、とにかく多いのです。袋には「環境を大切に」とかいてあるのですが、皆はまったく見ないのでこの作品で少しでもレジ袋の消費を減らせればと考えました。 |

|

2年 川久保 美里

テーマ:

自分が描きたいな、と思ったものを表現しました。女性の頭の花や植物は、「花屋さんに並んでいる花」というよりは「自然の植物」というところを意識して描きました。一見美しく咲いているように見えますが、絵の奥に向かって植物が枯れ、女性の髪も変色していきます。その変化と自然環境の変化を重ねて描きました。 |

|

2年 木村 慎吾

テーマ:「自然との関わり」

この絵では犬や鳥の周囲に生き生きとした花を描き、人工機械やそれらから排出されている煙の周りに枯れた花を描いています。つまり自然を壊す者とそうでない者を上下に分けて描きました。人間はそのどちらにも作用するので中心に配置しました。

絵全体を囲む赤い線はそれらが同じ世界で共存していることを意味しています。 |

|

2年 近藤 彩

テーマ:

課題作品について、私は地球温暖化について制作しました。

円を地球にみたて暖色と寒色のグラデーションを使い、温度を表現。また、環境作品にはおしゃれなものがないので英語を使い現代を意識した作品作りを意識しました。

作品内の「-℃」という文字で地球はいったい何度くらいあるのだろうと関心を抱いてくれるといいなとおもいこの文字を採用しました。 |

|

2年 品川 顕史朗

テーマ:もう一人いれば…

この作品に使用した写真は日曜日の前橋公園で撮影しました。よくネット上で日本はゴミ箱が少ないと言う意見を目にします。実際にこの光景を見て、配置されている場所だけではなく数も足りていないのではと感じました。限界までゴミを入れられ、その周囲にもゴミが散乱している二つのゴミ箱の様がまるで意志を持っているかのように感じられたので、ゴミ箱同士が会話しているかのような作品にしました。 |

|

2年 白井 柚葉

テーマ:「とける地球」

一枚の景色の写真を地球に見立てて制作。

色鮮やかな景色がモノクロの景色に蝕まれていることを強調した。

地球温暖化などによって、今ある自然豊かな景色が数年後にはなくなり見られなくなってしまうのではないかと考えられる。今ある自然豊かな景色は何年も何十年先も維持させていなくてはならない。維持または改善するためには、身近にある小さなことでも環境にとって優しいことに取り組むことが重要ではないだろうか。 |

|

2年 杉野 萌

テーマ:「水質汚染」

わたしたちが生き易くなるため努力は、自然に生きる生き物たちにとっては生きづらくなる行為です。誰かが苦しめられている現実があることを、誰かが楽をする背景だけで終わらないように中心に配置しました。

文字を入れないことで、自ら考え、想像してもらえるように工夫しました。 |

|

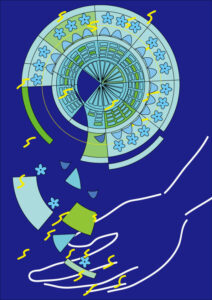

2年 高井 繭美

テーマ:「グラス」

地球をステンドグラス風に表現しました。緑と青で円を表しました。その一部が崩れ落ちているところに人間の手が触れているようなイメージです。地球というものはガラスのようにもろく、しかしそれは人間の手で食い止められるものだということを表しました。 |

|

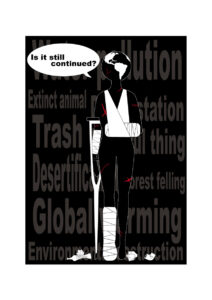

2年 原田 裕香

テーマ:

課題のテーマから、「我々人間が行っている環境破壊は地球に対する暴力である」というテーマを自分で決め作品を制作しました。

「地球に対する暴力」というものをわかりやすくするために擬人化した地球が傷だらけになっているというイラストで表現しました。傷だらけの地球が「まだ続けるのか」と投げかけている様子から何か感じ取ってもらえればいいと思いました。 |

|

2年 福島 朋香

テーマ:Environment issues

主な環境問題として、自動車の普及に伴う大気汚染・酸性雨、 工業排水や生活排水などによる水質汚染・土壌汚染。 二酸化炭素等の温室効果ガスの放出などによる地球温暖化・海面上昇などがあげられます。地球の環境を壊しているのは私たちの日常生活や人工的な環境の変化なのかもしれません。 |

|

2年 藤森 志乃

タイトル:「海の木」

この作品のテーマは海に沈んだ木をイメージしました。地球温暖化によって水位があがってしまったあとの海の生き物を紙で表現し、つるしました。影をうまく使いまた別の作品のように趣をだしました。 |

|

2年 堀越 彩香

テーマ:

環境問題なので地球温暖化をテーマにしました。今までイラストで表現することが多かったので今回は立体に挑戦しました。

粘土も乾くとすけるものを利用し、接着剤でコーティングして光に当たるときらきらするようにしました。

蓋も地球温暖化なので暑いイメージで黄色いセロファンを使い制作しました。 |

|

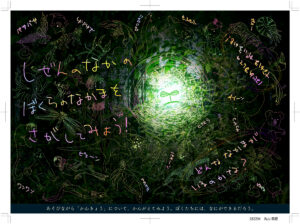

2年 丸山 萌夏

タイトル:「しぜんのなかの ぼくらのなかまを さがしてみよう!」

コンセプト:「遊びの中から環境問題への興味関心を育てる」

現代、様々な環境問題があるとされている。温暖化や酸性雨などなど…。その諸問題に対して、自分の行動がどのようにその問題に関わってくるのかということを、深く理解し、自分にできることから少しずつでも行っていくことが大切である、と考える。そのためには、小さいころから習慣として、例えば「有限である資源を大切に使う」ということを実行したり、簡単な内容から少しずつ理解できるように環境問題に”触れる”ことが大事なことだと考える。しかし、成人した私でさえ提起されている問題について理解が足りないことや、問題についての書籍を読んでも、なかなか理解できないことも多い。そのため、小学生くらいの子供に対して、楽しく、難しくない方法で、環境問題について考えるきっかけを作れないかと思い、今回この作品を制作した。

この作品は、ポスターやポストカード、フライヤーとして印刷できる形式にすることで街中やイベント、学校等で配布できるようにした。全体の画面としては、暗い印象を与えると思うが、暗い中に動物の絵や文字が光って浮き上がるようなイメージにしてキラキラした綺麗な感じや、動き出しそうな面白い感じを表現した。また動物や文字を手書き風の少し崩れた形で描いたことで、より親しみやすさを感じてもらえるよう工夫した。また画像の下にこの作品を通して環境について考えるきっかけにしてもらいたいという思いを、小さい子でも読めるようにひらがなで配置した。この作品を見て、何か面白い感じや身近なところにある環境問題への糸口を見つけてもらえたら、と思う。 |

|

2年 吉井 沙織

テーマ:

森林伐採や、自然が消滅していく現実を伝えることを目標としました。女の子を人類と揶揄し、に近い草はブリキとなり、それを食べることで人間が自然を蝕んでいる様を表現しました。それでも自然は力強く鮮やかに生きているという意味を込めて、植物をカラフルに塗りました。 |

|

1年 大木 璃奈

テーマ:最初のイメージではもっとカラフルでもっとごちゃごちゃ色んなものが散乱しているイメージでしたが、あえて白黒にしました。

右手前は空き缶

女の子の持っている傘の裏側は空

真下にある芽を守っています。

女の子の下は水たまりです。

なぜ白黒なのかというと、環境=破壊、孤独というイメージが浮かんだからです。

カラーはカラーでビビット色の、攻撃的な色合いでした。 |

|

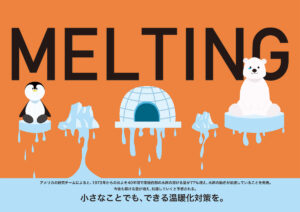

1年 大島 斐呂

テーマ:『地球温暖化』に関する問題を訴えるポスター

世界的に二酸化炭素濃度が高くなり、年々平均気温が上昇しつつある。その中で南極の氷が融けつつあるという問題は温暖化にかんする大きな問題の一つだと考える。氷が融けることにより海水面が上昇し、とある国・地域では数年後には人が住めるほどの面積はないといわれている。そして住民は避難をしているという状態である。

その問題を少しでも改めて感じてほしく、かつできるだけ受け入れやすいイラスト・デザインを目指して制作した。氷が融けて水が下に落ちていく様子は、海面上昇を表現している。 |

|

1年 金庭 麻衣

テーマ:「地球環境保護のために、何を伝えることができるだろうか?」

ペットボトルの約9割は飲料用容器として使われています。もし、次に生まれ変われるのならばペットボトルたちは何になりたいと思うかを表現しました。飲み終わった後、私たちの手から離れてしまいますが、そこで役目を終えたわけではありません。ペットボトルにとっての未来が輝かしいものになってほしいという思いを込めました。 |

|

1年 後藤 綾太

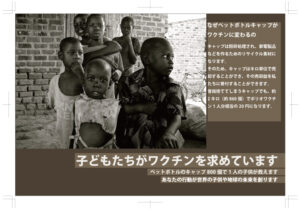

テーマ:ワクチンの大切さ

この作品は、桐生大学でもやっているエコキャップ運動を見て、ワクチンを求めている子どもの気持ちを考えその気持ちに少しでも共感でき、他の人がこの広告を見て少しでも同じ気持ちになれたらいいなと考え制作しました |

|

1年 近藤 碧菜

テーマ:地球温暖化とその影響

現在、北極では、温暖化による気温上昇で、氷の面積が減ってきていて生息地が狭くなり、ホッキョクグマや、その他の野生動物にも影響を及ぼすと言われています。その様子をシンプルにわかりやすくポスターで表現しました。温暖化を少しでも遅らせるために、私たちにできることを考え、行動することが大切だと思います。 |

|

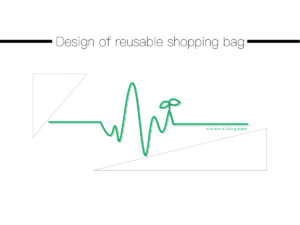

1年 坂井 真優

テーマ:

エコバックのロゴデザインをしました。端に英語で「植物も生きている」と書いて心電図のようなデザインにしました。バックは6種類あり、出かける時でも使えるように作りました。大きさは野菜などがたくさん入るようにイメージしました。 |

|

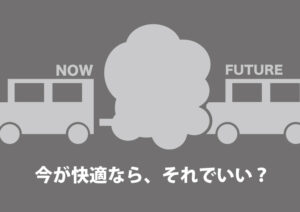

1年 佐藤 果穂

テーマ:

今が快適であっても、その行動を重ねていけば環境が悪くなっていくかもしれない。今生きている私たちの行動でこれからの私たちの子供の世代、孫の世代、さらに次の世代の環境がどうなるかが分かれます。環境問題を悪化させないために、未来の世代に良い環境を残していくために、今一度考えてできることから始めようという思いを込めました。 |

|

1年 関口 麻結

テーマ:

地球環境保護のためには、一人でも多くの人が活動することが大切だと思います。

自分が活動しても何も変わらないだろうという考え方ではなく、少しだけの変化でもそれを重視し長く続けていくことに意味があるのだと思います。

簡単で気軽にできる活動はたくさんあるので、普段の生活の中でちょっとだけでも環境のことを思い出して行動してみてほしいです。

そんな想いをマンガにしました。 |

|

1年 勅使河原 明穂

テーマ:

着れなくなった服を使ってマスコットを製作しました。穴が開いていたためリサイクルショップに出すこともできず、ごみになってしまうのはもったいなく何とか再利用できないかと考えた結果、いらなくなった服を生地とし、マスコットに再利用しました。

アザラシのマスコットにした理由は私がアザラシが好きだからという点と、地球温暖化による北極の氷の減少が少しでもなくなればいいという想いからアザラシにしました。 |

|

1年 長野 穂乃香

テーマ:

自然というワードを考えたときに、一番初めに浮かんだのが植物に関してでした。

人間は植物の光合成によって生み出される酸素によって生きることができているんだなと考えると、「ヒトは植物によって生かされている」といっても過言ではない気がします。

その植物を滅ぼさんとしている現状に人間は気づいているのかいないのか。たぶん気づいた時には手遅れである危険性が大なので、一刻も早く環境について「考えなければならない」というメッセージをテーマとして設定しました。 |

|

1年 中村 優佳

テーマ:

大気汚染について描いた作品です。自動車から排出される排気ガスは大気汚染の原因になっています。身近なことだからこそ、私達にも対策できることはあります。

読みやすくなればいいな、とテンション高めに描きました。 |

|

1年 丹羽 葵

テーマ:地球環境保護のために、何を伝える事ができるだろうか?

いくらゴミを拾っても緑を増やそうと表面だけを綺麗にしても、効果が無ければ意味が無い…。地球環境を中身から変えないと守る意味もない。そんな考えを擬人化して表しました。 |

|

1年 笛木 冴

テーマ:

南極に住むペンギンと、北極に住むシロクマの会話です。

氷が溶けて住処を失ってしまう動物たちが、その後どこで暮らしていくのかをゆるく訴えるようなポスターとして作成しました。

ペンギン側は明るく、シロクマ側は暗くすることでシロクマに迫る危機を表しました。 |

|

1年 福田 侑香

テーマ:

地球温暖化や森林伐採によって様々な動物たちが絶滅の危機にさらされている現状を知り、私たちは人間中心の考え方をするだけでなく他の動植物にも目を向けるべきだと思いこのポスターを作成しました。 |

|

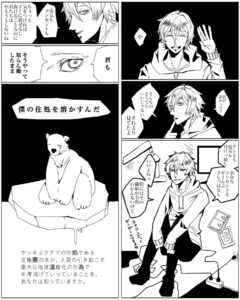

1年 山口 はるか

テーマ:ホッキョクグマ

「地球の環境を守りましょう」「一人一人の心がけが重要です」言うのは非常に簡単なことだと思う。しかしながら、その理由と意味すること、そして現状が伝わらないのでは何の意味もなさないのではないだろうか。以上の観点から、私はよりわかりやすく、より心に響く作品を考えた。

環境破壊の大きな例である「地球温暖化」をもとに、ホッキョクグマの住処である北極点の氷が、年々溶けていっていることを題材に選んだ。

漫画学科なので漫画作品にすることは決めていたが、長々と話を綴るとただの「物語」になってしまうと思ったので、可能な限り簡潔にし、ポスターのような感覚で表した。さらに、トーンや効果を使うことも考えたが、緊張感がなくなってしまうように感じたため、白黒の二色だけにした。

最終的に、ホッキョクグマの擬人化である少年が人間の非を訴える、という作品になった。彼がどこか自嘲気味で諦めたように訴えることで、こちら側がヒヤリとするような表現になったのではないかと思う。擬人化にしたのは先の解らない書き方で彼を謎めいた雰囲気にし、最後に解ることでより一層心に響いてほしかったからである。尚且つ、動物に話させるよりも親近感が湧き読みやすいかと思った。

読んだ方に自分で色々なことを考えてほしかったため、「余分なコンセントは抜きましょう」といったような直接的な呼びかけは書いていない。

少しでも環境保全への自覚を持ってくれる人が増えることを願って。 |