更新日:2025年06月27日

こんにちは。

今回は栄養学科3年生の「臨床栄養学実習Ⅰ」の授業の様子をご紹介します!

栄養学科では、病気の予防や治療に役立つ「医療と食のつながり」を学ぶ授業がたくさんあります。

先日の臨床栄養学実習Ⅰでは、糖尿病の食事療法や食事をとることが難しい方への栄養補給法について、

実際に体験しながら学びました。

◆糖尿病食の献立作成◆

糖尿病の患者さんが、何をどれくらい食べればよいかを考えるために使うのが

「糖尿病食事療法のための食品交換表」です。

今回の実習では、この食品交換表を使って、糖尿病食の献立を作成しました。

「治療食だから味気ない…」なんてことはありません。

満足感があり、彩りもよく、そして美味しい献立になるよう、工夫を凝らしながら献立作成を行いました。

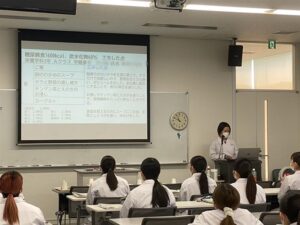

献立作成後は、献立の工夫点をスライドにまとめ、発表もしました。

◆糖尿病治療食の試食◆

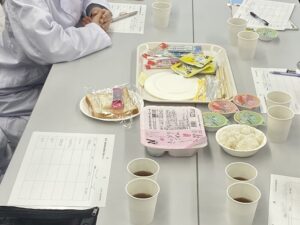

献立作成のあとは、実際に糖尿病治療食を試食しました。

今回使用したのは、病院の栄養指導でも実際に使われている製品です。

エネルギーや糖質が約30%カットされたご飯の試食では、見た目は普段食べているご飯とほとんど変わらず、

「これが糖質オフ?」と驚くほど自然な味わいでした。

さらに、エネルギーがゼロの人工甘味料も試してみました。

甘さは十分でもエネルギー量はゼロであり、学生からは「糖尿病の方でも工夫次第で食事を楽しめそう」との感想がありました。

これらの製品は、患者さんの食生活をサポートするためにとても役立ちます。

実習では、ただ味見をするだけでなく、「どんな場面で使えるか」「どう提案すれば患者さんが食事療法を続けやすいか」といった視点も

大切にしています。

◆栄養補給法について◆

病気や手術、加齢などによって口から十分に食べることが難しい方には、「経腸栄養法」という

チューブを使って胃や腸に直接栄養を送る方法があります。

また、食欲が低下している方や、効率よく栄養をとりたい方には、「濃厚流動食」が使われることがあります。

これは、少量で多くのエネルギーや栄養素を摂取できるように作られています。

今回はその仕組みを学び、実際に濃厚流動食を試飲しました。

学生からは、「甘味が強い」「独特なにおいを感じる…」など、率直な感想が出ました。

しかし、こうした体験から、患者さんがどのような気持ちで食事をしているのかを知ることができるのは、とても貴重な学びです。

管理栄養士は、『食べる人の気持ちに寄り添う』ことが大切です。

これらの実習は学生にとって、第一歩となったことでしょう。

これらの経験を通して、管理栄養士として必要な知識や視点を深めることができました。

一人ひとりの患者さんに寄り添える管理栄養士を目指して、これからも日々の学びを大切にできるように

サポートしていきたいと思います。